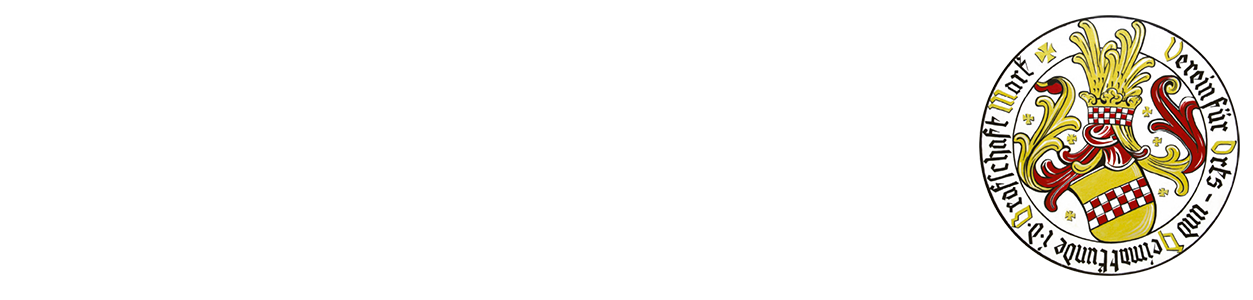

Ausschnitt aus einer Karte des Kartographen Karl von Spruner (Quelle: MDZ)

5. Februar 2026

Dr. Henrike Bolte (Dortmund)

„Fernhandel – Freiheit – Familie: Die Hanse- und Reichsstadt Dortmund im späten Mittelalter“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Der Fernhandel und die Reichsfreiheit machten Dortmund im Mittelalter reich und unabhängig. In den Anfängen der Hansezeit war der Einfluss der Dortmunder Kaufleute im Russlandhandel so groß, dass es beinahe ein Neu-Dortmund im Baltikum gegeben hätte. Als nach der Großen Fehde der finanzielle Bankrott Dortmunds diese Geschäftsbeziehungen zu zerstören drohte, konnten Wohlstand und Einfluss mithilfe des Reichs erneuert werden. Überdies blieb das familiäre Beziehungsnetz zwischen den Hansestädten Reval (Tallinn), Brügge oder London stets eng geknüpft, nicht zuletzt durch die Frauen.

Da der Russlandhandel über Livland, dem heutigen Estland und Lettland, erfolgte, wurden Dortmunds Verbindungen ins Baltikum in der umfangreichen Überlieferung des Tallinner Stadtarchivs recherchiert. Die hier verwahrten Briefe und Handelsbücher des auch mit Dortmund verknüpften Hansekaufmanns Hildebrand Veckinghusen wurden 2023 ins UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen. Der Vortrag zeigt anhand der Korrespondenz zwischen den Hansestädten erstens, dass Dortmund sein Prestige als freie Reichsstadt argumentativ einsetzte, um in der Krisenzeit nach der Großen Fehde die persönliche Unversehrtheit und Geschäfte seiner Bürger im fernen Baltikum zu schützen. Dazu wurde die vom Reich gewährten Zoll- und Gerichtsfreiheiten immer wieder beschworen und die Hilfe des römischen Königs bzw. Kaisers eingefordert. So kam es mehrmals im 15. Jahrhundert zu Aufschwüngen der wirtschaftlichen und politischen Bedeutung Dortmunds. Zweitens lässt sich in Anlehnung an die jüngere Hanseforschung die Entwicklung der Dortmunder Wolltuchproduktion vom landwirtschaftlichen Nebengewerbe hin zu einem von städtischer Seite normierten und qualitätskontrollierten, komplett auf den Fernhandel zugeschnittenen Großgewerbe nachvollziehen. Drittens ließen sich viele Belege finden für eine persönliche, familiäre Verknüpfung der handeltreibenden Bürger und Bürgerinnen der Hansestädte und ihre im Lehrlingsalter beginnende, über weite Entfernungen und nicht selten lebenslang anhaltende Mobilität.

Wittener Wasserturm - Bauhjahr 1919

4. Dezember 2025

Irene Rumpler, Gerhard Hennemann, Peter Schüler, Lieselotte Steveling, Annemarie Weitkamp (Witten)

„Denkmäler, Baukultur und Stadtentwicklung in Witten“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

283 denkmalgeschützte Gebäude und Denkmäler gibt es derzeit in Witten. Sie sind das Ergebnis einer nunmehr gut 40jährigen Tätigkeit von Unterschutzstellungen durch die Untere Denkmalbehörde. Dazu kommen noch eine ganze Reihe von Bodendenkmälern. Sie alle erzählen von vielschichtigen Realitäten der städtischen Entwicklung und der Menschen, die hier zu Hause waren und sind.

Ehemalige Kötterhäuser verweisen auf die landwirtschaftliche Vorgeschichte der Region, bzw. auf die Selbstversorgung der Industriearbeiterschaft des 19. Jahrhunderts. Ähnliches gilt für die Arbeitersiedlungen in der Hütten- und Kronenstraße oder für die Siedlung Witten-Ost. Die Bürgerhäuser des Historismus in der Wittener Innenstadt erzählen vom wachsenden Selbstbewusstsein einer Gesellschaftsschicht der bürgerlichen Mitte, die ihren wirtschaftlichen und politischen Gestaltungsspielraum einforderte und nach außen darzustellen suchte. Technische Denkmale vermitteln einen Eindruck von Eckpunkten wirtschaftlicher und sogar politischer Entwicklung, von Arbeitsbedingungen, Mobilität und technischem Wandel; seien es die Relikte des frühen Bergbaus im Muttental, die Transformatorenhäuschen in Bommern als Zeichen der aufkommenden Elektrifizierung oder die Glühofenhalle des Annener Gussstahlwerks aus der Zeit des Nationalsozialismus. Selbst Schulgebäude stehen nicht nur für Kindheitserinnerungen, sondern erzählen von Bevölkerungswachstum und einem tiefgreifenden Wandel in der Pädagogik.

Mitglieder des Otto-Schott-Arbeitskreises für Stadtgeschichte haben sich mit den Objekten der städtischen Denkmalliste auseinandergesetzt, haben sie weiter erforscht und viel Wissenswertes zusammengetragen. So wird eine geschichtsreiche Vielfalt im Wittener Stadtbild sichtbar, die geeignet ist, einen aktiven Beitrag zum Dialog über Stadtgeschichte, ihre Entwicklung und mögliche Zukunftsperspektiven aufzunehmen.

Die Gevelsberger Statue des Heiligen Engelbert

6. November 2025

Dr. Niklas Gliesmann (Dortmund)

„Die Gevelsberger Statue des Heiligen Engelbert“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Der 6. November 2025 ist der Vorabend des 800. Jahrestages der Ermordung. Erzbischof Engelberts von Köln in einem Hohlweg zwischen Gevelsberg und Schwelm. Diese Tat war damals ein Ereignis, das große Kreise im Heiligen Römischen Reich, im Erzbistum Köln und in den politischen Ordnungsstrukturen Westfalens zog.

Am Ort des Geschehens gründete man später zu nicht genau bestimmbarer Zeit ein Zisterzienserinnenkloster. In diesem wurde, gemäß der Überlieferung, eine hölzerne, lebensgroße Figur des Heiligen Engelbert verehrt. Bis 1827 stand die Statue in einem Seitenflügel der alten Stiftskirche zu Gevelsberg. Über den Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark (VOHM) kam sie ins Märkische Museum nach Witten, wo sie heute noch zu sehen ist. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie die älteste erhaltene Statue des Bischofs Engelbert in liturgischen Gewändern darstellt. Vor etwa.50 Jahren restaurierte man sie anlässlich des 750. Jahrestages und in Folge dieser genauen Betrachtung wurde sie dann Ausgangspunkt eines kunstwissenschaftlichen Jubiläumsvortrags auf Schloss Burg an der Wupper, dem Stammsitz der Grafen von Berg, und rückte in den Blick der Wissenschaft.

Die Figur zum jetzigen Jahrestag wieder einmal anzusehen, die in den vergangenen 50 Jahren hinzugekommene kunstwissenschaftliche Forschung aufzunehmen und neue Überlegungen zu erfahren, dazu laden der VOHM und der Referent Dr. Niklas Gliesmann ein.

Merrit Jaboksen

Westdeutscher Künstlerbund: 10. August 2025

Ines Koch, Peter Gros und „Merrit Jaboksen“

„Künstler*innengespräch und Sprechperformance“

Märkisches Museum, 15 Uhr

Eintritt frei

Ein Künstler*innengespräch mit Ines Hock, Peter Gros und weiteren Beteilgten bietet spannende Einblicke in die Gedankenwelt und Arbeitsprozesse hinter den ausgestellten Werken. Im Anschluss, ab ca. 16 Uhr, erwartet die Besucherinnen und Besucher eine außergewöhnliche Sprechperformance von Erich Füllgrabe, der unter dem Pseudonym Merrit Jaboksen auftritt. In seinem sprach-physikalischen Vortrag mit dem Titel „Kleinlichkeitsmessung – Strömungsleere und Widerstand artifizierender Röhren unter Berücksichtigung der letteralen Nullierung“.

In seinen Vorträgen, die der Künstler Erich Füllgrabe selbst als Sprechperformances bezeichnet, verflechtet seine Kunstfigur Merrit Jaboksen naturwissenschaftliche Konzepte, Ansätze des Kunstverstehens und Wortwitz zu einem turbulenten Gedankenknoten.

Dabei schreckt er auch nicht vor so großen Themen wie „Was will das Kunstwerk uns sagen?“, „Ich weiß nicht, was soll das bedeuten.“ oder „Wer kann das bezahlen?“ zurück. Merrit Jaboksen stellt dabei Messverfahren und Experimente vor, in denen das scheinbar Selbstverständliche überraschende Wendungen nimmt und so einem ergebnisoffenen Diskurs wieder zugänglich gemacht werden kann. Und da Kunst unter anderem auf Sehen beruht und die Worte „Wissen“ und „Witz“ sich aus der gemeinsamen indoeuropäischen Wortwurzel für „erblicken, sehen“ entwickelten, darf auch gelacht werden. Auch geeignet für Nichtkünstler*innen. Hinweis: Dauer: sicher 45 Minuten, mit echten Experimenten, Sitzplätze vorhanden.

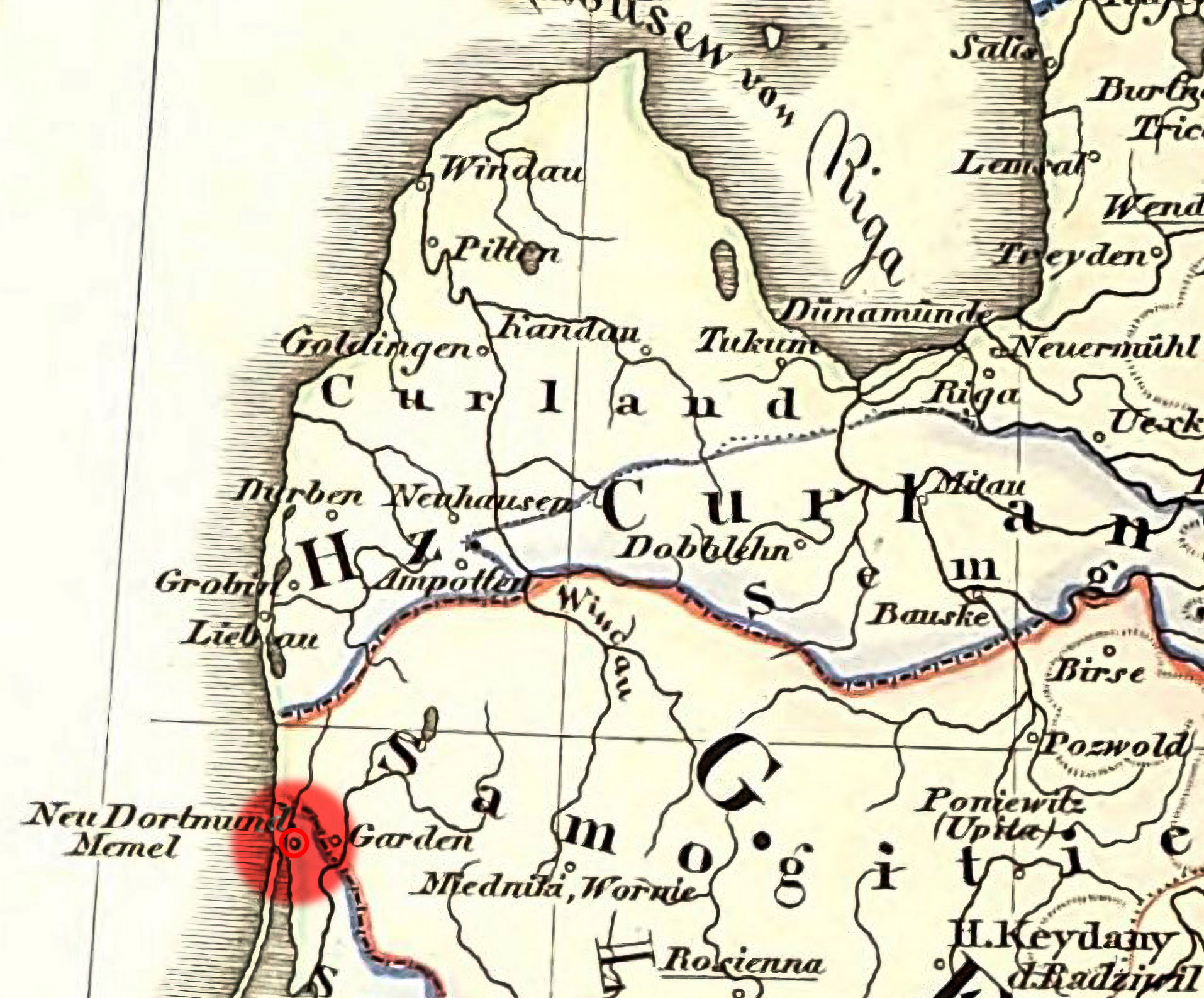

Markus von Hagen

Vortrag: 4. September 2025

Markus von Hagen (Münster)

„Lesung aus den Tagebüchern des Ludwig Freiherrn Vincke“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Der erste Oberpräsident von Westfalen (1774–1844) war ein rastloser Beamter, der die Hälfte seiner Arbeitszeit vor Ort bei den Menschen in Westfalen und nur die andere Hälfte am Schreibtisch in Münster verbrachte. Vor Ort, also auch in Witten, traf er Honoratioren und Industrielle, Kommunalpolitiker und einfache Leute. Er schob zahllose Projekte an, die den Menschen zugutekamen, etwa die Verbesserung der Landwirtschaft, der lokalen Wirtschaft, die Versorgung von Behinderten und vieles mehr. Der Ausbau von Verkehrswegen war ihm ein besonderes Anliegen. Vincke brachte den Bau von Straßen („Chausseen“) und die erste Eisenbahnstrecke in Westfalen über Hamm voran, kümmerte sich um die Schiffbarmachung von Flüssen und den Ausbau von Häfen.

Seine Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen hielt er über 55 Jahre seines Lebens in seinem Tagebuch fest. So entstand ein intensives, lebensnahes und ursprüngliches Bild seines beruflichen und Alltags-Lebens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Wir wollen Sie mitnehmen in diese Welt: Der Schauspieler Markus von Hagen liest interessante und spannende Passagen aus dem Tagebuch, die Witten und seine Bewohnerinnen und Bewohner betreffen.

Eine kurze Einführung in das Leben und die Projekte Vinckes ordnen die Passagen historisch ein. Im Anschluss wollen wir bei Getränken und Brezeln ins Gespräch kommen.

In Kooperation mit: Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Münster, Landesarchiv NRW, Historische Kommission für Westfalen

Vortrag: 5. Juni 2025

Dr. Daniel Sobanski (Herne)

„Der Aktienverein Neu-Schottland“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Der Actien-Verein Neu-Schottland gehört zu den weniger bekannten Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets. Allerding zu Unrecht, da die Unternehmensgeschichte des Vereins viele interessante Aspekte und Verknüpfungen zu anderen Entwicklungen in der Region aufweist.

Das Unternehmen wurde 1852 als Gewerkschaft von Born, Lehrkind & Co. gegründet. In dieser Firma verbanden sich Unternehmer aus dem gesamten östlichen Ruhrgebiet, drei unabhängige Entwicklungslinien kamen hier zusammen. Nach dem Börsengang nahm das Unternehmen den Namen einer Eisensteingrube an: Neu-Schottland. Dies verweist auf Kohleneisenstein oder Blackband, einen Erfolgsfaktor der britischen Eisenindustrie. Dieser wollte man im Ruhrgebiet nacheifern. Der seit den 1830er Jahren bekannte Kohleneisenstein sollte dafür die materielle Basis liefern.

Neu-Schottland unterhielt zwei Produktionsstandorte, das Hochofenwerk in Haßlinghausen und das Hochofen- und Puddelwerk in Essen-Freisenbruch. Gerade die Haßlinghauser Hütte ist interessant, da sie als einziges Werk des Ruhrgebiets allein Blackband verhüttete. Der Actien-Verein Neu-Schottland firmierte schon 1871 mit der Dortmunder Hütte und der Henrichshütte zur Union AG. Die Standorte in Freisenbruch und Haßlinghausen verloren anschließend schnell an Bedeutung.

Der Vortrag wird sowohl die Vorgeschichte, als auch die Entwicklung des Unternehmens bis zur Fusion und darüber hinaus anhand von Originalquellen nachzeichnen und dabei auch den einen oder anderen populären Irrtum korrigieren.

Weitere Termine >>>

Blick über die Innenstadt von Witten vom Rathausturm aus Richtung Helenenturm und „Wasserschloss“ (@ Stadt Witten)

Vortrag: 8. Mai 2025

Dr. Ralf Blank / Andreas Korthals M.A. (Hagen)

„Vor 80 Jahren – Kriegsende in Witten“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Am Ende der Zeit des Nationalsozialismus stand 1944/45 ein Kriegsende, das sowohl Befreiung bedeutete als auch mit dem Empfinden einer Katastrophe einherging.

Am 12. Dezember 1944 wurde Witten erstmals Ziel eines großangelegten Luftangriffs: Über 140 britische Bomber flogen die Innenstadt an und verursachten erhebliche Schäden. Mehr als 300 Menschen kamen ums Leben.

In den frühen Morgenstunden des 19. März 1945 folgte ein weiterer, noch schwererer Angriff mit über 300 Maschinen. Die Innenstadt wurde zu großen Teilen zerstört, mindestens 116 Menschen starben, Tausende wurden obdachlos. Diese beiden Angriffe markieren schwerwiegende Ereignisse in der Stadtgeschichte und stehen exemplarisch für die letzten Kriegsmonate an Rhein und Ruhr.

Im Zentrum des Vortrags steht die Rolle Wittens in den alliierten Luftkriegsplanungen seit 1940. Obwohl die Stadt zunächst als zu klein für großflächige Bombardierungen galt und in den britischen Zielsystemen keine hervorgehobene Stellung einnahm, änderte sich dies mit dem zunehmenden Fokus auf wirtschaftlich bedeutsame Standorte.

Metallverarbeitende Betriebe wie das Annener Gußstahlwerk, die Mannesmann Röhrenwerke oder Lohmann & Stolterfoht rückten ab 1944 ins Blickfeld der alliierten Aufklärung.

Der Vortrag rekonstruiert anhand alliierter Originalquellen die Einschätzungen zur Stadt Witten, beleuchtet die örtliche Luftschutzorganisation und geht der Frage nach, welche Bedeutung die Stadt tatsächlich im Kontext der Rüstungswirtschaft hatte. Damit leistet die Präsentation einen wichtigen Beitrag zur regionalgeschichtlichen Einordnung des Luftkriegs im Ruhrgebiet.

Da Herr Blank nicht persönlich anwesend sein kann, wird er mit einem Livestream im Märkischen Museum zugeschaltet. Es besteht die Möglichkeit, diesen Vortrag im Märkischen Museum oder bequem von zu Hause am Rechner zu verfolgen. Klicken Sie einfach am 8. Mai ab 18:50 Uhr hier:

Link zum Livestream

Grabung am Kaisberg in Hagen mit freigelegtem oberflächennahen Flöz

Vortrag: 3. April 2025

Dr. Till Kasielke (Bochum)

„Pingen – Fenster zum frühen Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Im südlichen Ruhrgebiet wurde über Jahrhunderte Steinkohlenbergbau betrieben. Die historischen, schriftlichen Quellen geben uns allerdings nur ein unvollständiges Bild des breiten Spektrums vergangener Bergbautätigkeit. Selbst die Forschung zum Bergbau des 19. und 20. Jahrhunderts ist lückenhaft in ihrer bevorzugten Betrachtung von Bergbauunternehmen, ihrer Technik und wirtschaftlichen Bedingungen.

So finden sich in den Waldgebieten südlich der Ruhr noch tausende Löcher an der Erdoberfläche, die durch oberflächennahen Abbau von Steinkohle entstanden sind und wenig betrachtet werden. Diese sogenannten Pingen und die sie begleitenden kleinen Halden sind wertvolle Zeugen der lokalen Bergbaugeschichte.

Wie entstanden diese Hohlformen? Was verraten sie über die angewandte Bergbautechnik und die bergbauliche Entwicklung eines Gebietes?

Der Vortrag geht diesen Fragen nach und zeigt auf, wie die nähere Betrachtung von Pingen dabei helfen kann, das Bild der Bergbaugeschichte im Ruhrrevier zu vervollständigen. Zudem wird über die Grabung am Kaisberg in Hagen berichtet, wo 2024 zum ersten Mal ein Pingenfeld des Steinkohlenbergbaus systematisch archäologisch untersucht wurde.

Der Geograf, Dr. Till Kasielke, der sich im GeoPark Ruhrgebiet e. V. den Zusammenhängen von Geologie, Rohstoffnutzung und Landschaftsformung widmet und sie gerne einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, wird anschaulich aus seinen Forschungen berichten.

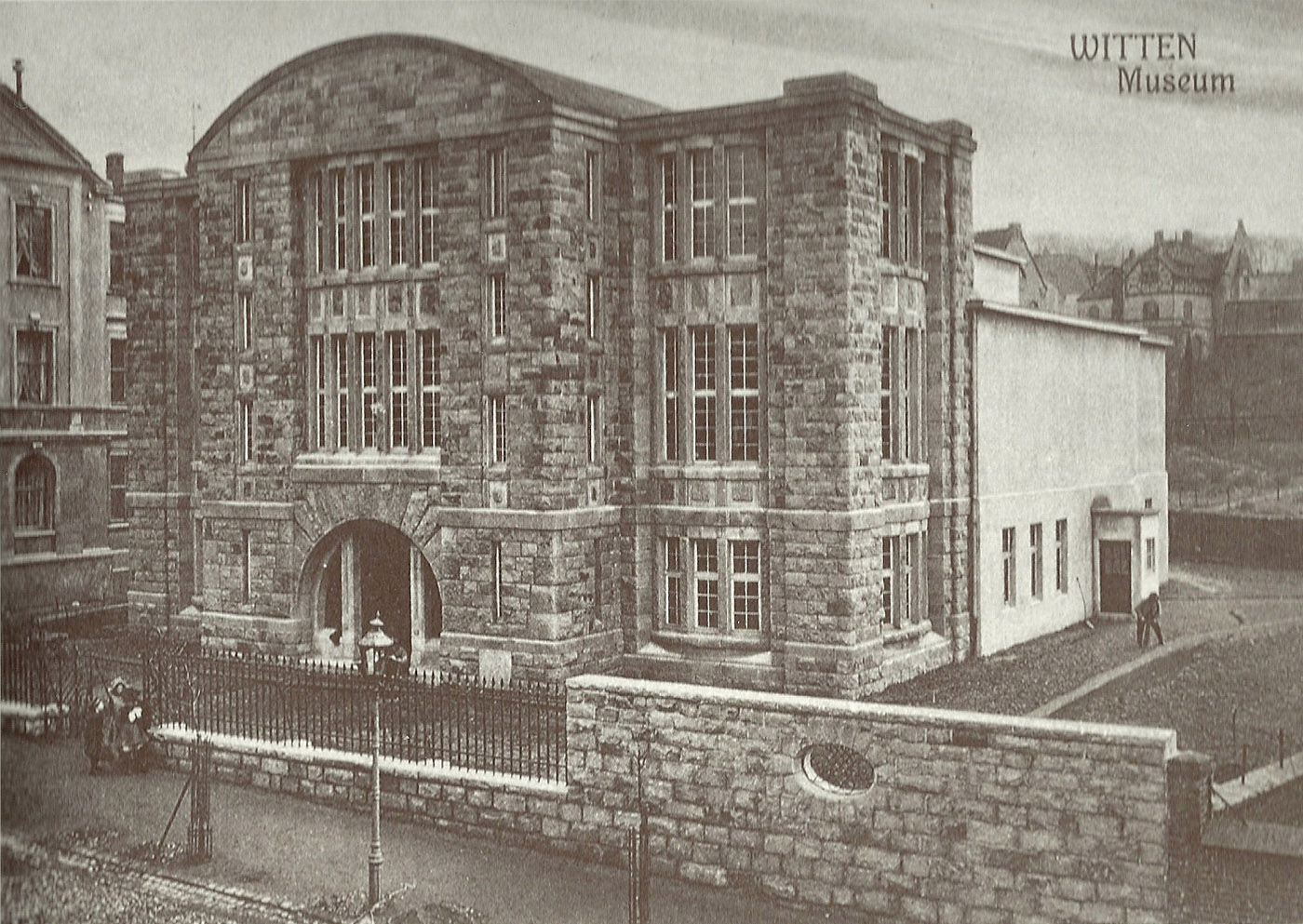

1911 konnte das Märkische Museum eröffnet werden. Private Sponsoren und der Verein für Orts- und Heimatkunde machten dies möglich.

Vortrag: 6. März 2025

Prof. Dr. Hiram Kümper (Mannheim)

„Kultur als kommunale Aufgabe an Ruhr und Lenne im 19. und frühen 20. Jahrhundert“

Märkisches Museum, 19 Uhr

Eintritt frei

Heute gehört der Kulturbereich zu den selbstverständlichen Erwartungen kommunaler Daseinsfürsorge - manchmal vielleicht sogar zu den zu selbstverständlichen. Denn immer wieder wird dieser Aufgabenbereich gegen andere ausgespielt, vor allem, wenn es ans Bezahlen geht.

Umso wichtiger war und ist bürgerschaftliches Engagement in Vereinen, Initiativen und durch Einzelne. Sie stehen oft am Anfang der Kulturpflege in Theatern, Museen, Konzerthäusern und anderen Institutionen. Im südlichen Westfalen, wo es an großen Residenzen und ausgeprägter Hofkultur fehlte, wo auch die Urbanisierung erst spät, aber dafür umso gründlicher einsetze, ist das Bürgertum, sind also Private von Anfang der wesentliche Treiber des städtischen Kulturlebens gewesen und es lange Zeit auch geblieben.

Wie - und auch unter welchen Konflikten - die Kommunen ihrerseits Kultur als öffentliche Aufgabe entdeckten, zeichnet Hiram Kümper an zahlreichen Beispielen aus den großen und kleinen Städten längs von Ruhr und Lenne nach.

Das gibt Anlass, über eigene und öffentliche Verantwortung für einen wichtigen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens nachzudenken.